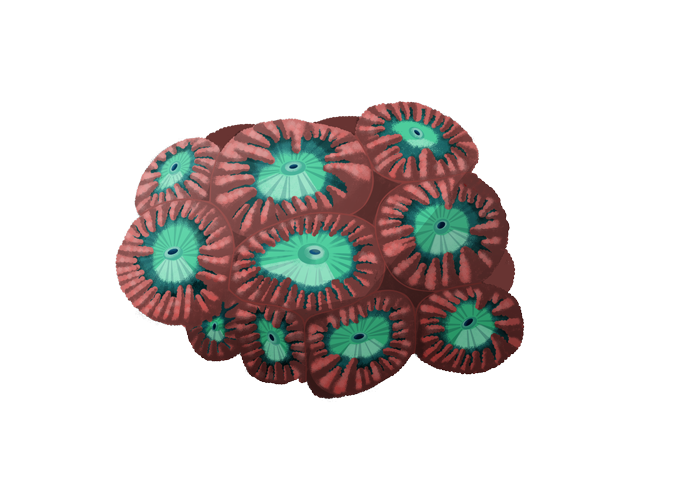

Blastomussa wellsi

Se trouve dans la galerie Nautilus

Comme la plupart des coraux, cette espèce est coloniale, Les individus sont relativement grands et font environ 1 cm de diamètre, le centre des individus avec la bouche est de couleur verte.

Classification

wellsi

En hommage au zoologiste JW Wells.

Blastomussa

Plerogyridés

Petite famille de 4 genres. Les membres de cette famille comportent des vésicules visibles lorsque les tentacules sont partiellement rétractés.

Scléractiniaires

Les polypes produisent un squelette calcaire. Ce groupe comprend la majorité des organismes que l’on appelle vulgairement les coraux. Il comprend 1325 espèces dont 650 correspondent aux coraux constructeurs de récifs.

Voir tous les scléractiniaires

Hexacoralliaires

Fondamentalement, les polypes présentent un nombre 6 – ou multiple de 6 – tentacules. Le pharynx possède un sphincter qui permet la fermeture du polype.

Voir tous les hexacoralliaires

Anthozoaires

Ce sont des cnidaires uniquement sous la forme polype (ils n’ont pas de forme méduse). Les polypes sont pourvus d’un pharynx facilitant l’ingestion des proies.

Cnidaires

Animaux à symétrie radiaire, sans avant ni arrière, sans dos ni ventre, avec un seul orifice servant à la fois de bouche et d’anus. Existent sous deux formes, le polype en forme de tube fixé au substrat par sa base et la méduse qui nage en pleine eau grâce aux contractions de son ombrelle. Les cnidaires sont caractérisés par les cnidoblastes, des cellules urticantes capables de dévaginer un minuscule harpon venimeux et servant à la capture des proies.

Les coraux sont la plupart du temps des organismes coloniaux constitués d’individus appelés polypes. Les polypes sont en général très petits, ils portent une couronne de tentacules entourant un orifice, la bouche. Ils sécrètent un squelette calcaire constituant une loge, appelée le corallite, dans laquelle ils peuvent se rétracter.

Les polypes sont bien distincts assez grands (de 9 à 14mm), les corallites ont leur propre cloison et sont longs (on parle de colonie phaceloïde). La journée, lorsqu’il est épanoui, le polype forme une couverture continue sur le corallite et cachet complètement la structure du squelette. Le disque oral est habituellement vert, le reste du polype peut être gris sombre, rouge ou vert.

L’habitat de cette espèce correspond aux pentes récifales protégées des courants et des vagues entre la surface et 40m de profondeur. La répartition géographique correspond à l’Océan Indien et l’ouest du Pacifique, principalement du sud du Japon au nord de l’Australie.

Comme tous les cnidaires, les coraux ont des tentacules munis de cellules urticantes et attrapent des petites proies constituant le plancton. Cependant, la majeure partie de leur alimentation ne provient pas de ce qui est ingéré mais d’une symbiose avec des zooxanthelles (v relations avec les autres espèces

Les coraux se reproduisent de manière sexuée (ici, cette espèce est hermaphrodite, les polypes sont à la fois mâle et femelle) en rejetant leurs gamètes directement dans l’eau souvent de façon synchrone. La fécondation donne une larve, dite planula, planctonique qui se fixera sur le substrat pour se métamorphoser en polype.

La reproduction asexuée est très courante. Les polypes bourgeonnent de nouveaux polypes ce qui permet la croissance de la colonie. Les colonies peuvent également se fragmenter, soit naturellement, un petit fragment de quelques polypes va se détacher par étranglement de la colonie, tomber et se fixer pour redonner une nouvelle colonie ; soit artificiellement sous l’effet d’un prédateur ou d’une tempête. C’est cette propriété qui est utilisée par l’homme pour le bouturage et la culture de coraux.

Les tissus des polypes hébergent des algues unicellulaires (dinoflagellés) qui par leur photosynthèse apportent de nombreux nutriments glucidiques au corail. Ces algues se multiplient activement dans les tissus (chez certaines espèces, elles peuvent représenter 45 à 60% de la biomasse en protéines du corail) en profitant des déchets azotés et phosphatés de leur hôte. Lorsqu’elles sont en surnombre (ou en cas de stress du corail), elles sont expulsées. Lors de la photosynthèse, le prélèvement du CO2 facilite également la précipitation du carbonate de calcium, le calcaire, indispensable à l’élaboration du squelette, en particulier chez les constructeurs de récifs. Cette symbiose rend les coraux très dépendants de la lumière et explique que l’on ne trouve pas ces types de coraux au-delà de profondeurs incompatibles avec la photosynthèse. La présence des pigments photosynthétiques donne une couleur jaune-brunâtre aux polypes. Les autres teintes observées chez les coraux sont dues à la présence de pigments synthétisés par le polype : ils sont responsables de la fluorescence de certains coraux et protégeraient les polypes et les zooxanthelles des effets des UV.

Les coraux qui présentent un squelette calcaire jouent un rôle extrêmement important dans l’environnement, ils sont ce que l’on appelle en écologie des organismes ingénieurs, des organismes qui modifient leur environnement. Les coraux en construisant les récifs constituent des écosystèmes qui vont accueillir une biodiversité très importante (on estime que la vie dans les récifs coralliens représente 25% de la biodiversité marine). Les impacts sur l’homme sont également extrêmement importants en termes de protection des côtes contre l’érosion, de ressource alimentaire, d’importance économique, de richesse touristique…

Statut de protection

Pour la conservation des espèces, l’Union Internationale de la Conservation de la Nature UICN classe les espèces dans l’une des neuf catégories suivantes :

| Nom | Dénomination |

|---|---|

| Éteinte | EX |

| Éteinte à l'état sauvage | EW |

| En danger critique | CR |

| En danger | EN |

| Vulnérable | VU |

| Quasi menacée | NT |

| Préoccupation mineure | LC |

| Données insuffisantes | DD |

| Non évaluée | NE |

Partager sur :